Esta semana, após 27 anos, foi proferida decisão que condena a polícia inglesa por homicídio culposo na famosa “Tragédia de Hillsborough”, que deixou 96 torcedores mortos durante a realização de uma partida pela semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest.

O importante sentimento de que a Justiça tarda, mas não falha, neste caso, não pode encobrir os desdobramentos ocorridos na coerção aos torcedores tanto na ilha britânica quanto no mundo todo a partir principalmente da década de noventa e, sobretudo, no século XXI.

A rotulação dos fãs, principalmente àqueles vinculados às torcidas organizadas, ao “hooliganismo”, violência e baderna ensejou uma criminalização do ritual de se torcer coletivamente valorizando o individualismo e paulatinamente o consumismo nos estádios.

Um processo de enquadramento moral e econômico que se iniciou na Liga inglesa no combate aos “vândalos” se propagou em diversos países e serviu como influência no Brasil inclusive para a elaboração do necessário Estatuto do Torcedor em 2003, quando os geraldinos e arquibaldo ganharam status de consumidores.

Neste sentido, é importante destacar que apesar da notória importância do Estatuto e, obviamente, da necessidade de se coibir a violência dentro e fora dos estádios, fato que se intensificou no âmbito legal com as modificações estabelecidas através da Lei 12.299 de 2010, não podemos ser ingênuos ou omissos e não refletir que criminalizar um modelo de torcedor geralmente vinculado a grupos organizados atende interesses econômicos estabelecidos por uma lógica de espetacularização e de ocupação das elitistas “arenas”, outrora populares estádios.

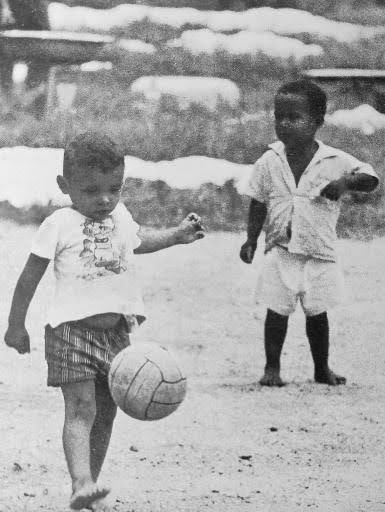

Não interessa ao mercantilizado espetáculo da bola na contemporaneidade o torcedor pobre, baderneiro, desdentado, fanático, que ao se movimentar coletivamente tal qual turba revolucionária nas imediações ou mesmo dentro das arenas, pode amedrontar o novo modelar dono do pedaço: o consumidor.

A corriqueira exaltação midiática das famílias unidas, das crianças “fofas”, dos casais de namorados, dos idosos simpáticos, todos devidamente sentados e monitorados no controle do tempo ocioso, encobre a dificuldade que um pai de família pobre, por exemplo, tem para levar dois filhos a uma nova arena pagando pelo menos um lanche e um refrigerante para cada um.

Ademais estabelece um “modus” de torcer que não condiz com a paixão do torcedor fanático que grita, xinga, briga e as vezes até morre pelo seu time.

E é na morte que o ciclo se renova. As campanhas midiáticas, o preconceito, os estereótipos, o próprio ódio às torcidas organizadas e aos seus supostos “fundamentalistas” é renovado em cada trágico episódio cotidiano. O discurso a favor do torcedor patrioticamente “almofadinha”, do grupo tradicionalmente familiar e da valorização do assento privado se fortalece tal qual marcha política a favor de um golpe.

Mas e a responsabilidade do poder público e mais especificamente da polícia? Também tivemos trágicos episódios tupiniquins. A homérica briga entre palmeirenses e são-paulinos em 1995 com paus e pedras que pertenciam a uma obra no estádio é um exemplo. Como liberaram a partida em um estádio em reforma? Por que tinham tão poucos policiais?

Mais recentemente, o conflito entre vascaínos e atleticanos em Joinville é outo exemplo da omissão das autoridades públicas.

https://www.youtube.com/watch?v=sHs5hFfhh0g

Neste sentido, não dá para apenas culpar um lado, como geralmente é feito. A banalização da violência, que infelizmente acontece na nossa sociedade de forma generalizada, também se reflete no futebol e, se por um lado não podemos rotular como criminoso qualquer membro de torcida organizada, também não dá para achar que as brigas sejam apenas uma brincadeira infantil de “Polícia e Ladrão”.

Alguns movimentos recentes estão sendo importantes para tentar mediar esta conturbada relação, como a fundação da FTORJ, em 2008 (Federação das torcidas organizadas do Rio de Janeiro), e ANATORG (Associação Nacional das Torcidas Organizadas) em 2014, e a atuação do GEPE (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) no Estado do Rio de Janeiro.

Academicamente, os trabalhos recentes de Bernardo Buarque de Hollanda, que inclusive dirigiu o documentário “A Voz da Arquibancada”, com membros da FTORJ, Heloísa Reis e Maurício Murad são importantes referências para aprofundarmos a discussão sobre a violência no futebol sem cairmos na dicotomia bandido/mocinho, pois acredito que assim como policiais homicidas são uma minoria dentro da corporação militar, entre membros de torcidas organizadas encontramos muito mais gente honesta, trabalhadora e verdadeiramente apaixonada por uma equipe de futebol do que criminosos.

Perspectiva bastante interessante! Gostei da abordagem que coloca em questão a quem atende os estádios com padrão (e preços) internacional, penalizando o tradicional torcedor brasileiro.